信息摘要:

书籍,这人类精神星河中永不黯淡的星辰,以其深邃的光芒,穿透时空的迷雾,恒久指引我们叩问历史、洞察人心、探寻前路。今晚,我们再度怀揣对智慧结晶…

书籍,这人类精神星河中永不黯淡的星辰,以其深邃的光芒,穿透时空的迷雾,恒久指引我们叩问历史、洞察人心、探寻前路。今晚,我们再度怀揣对智慧结晶的虔敬,相聚于这方宁静的思想港湾。

让我们暂时搁下尘世的纷扰,沉入这墨香盈袖的天地。今晚的旅程将格外多彩:既有金戈铁马、气吞万里的诗词豪情,在字句铿锵中激荡热血;也有穿越千年、悠然林泉的隐士风骨,于淡泊宁静处叩击心灵;更蕴藏着洞悉人性、运筹帷幄的现代企业管理智慧密码,在理性思辨中照亮实践的迷津。 让我们一同,去触摸那跃动在历史烽烟里的磅礴心跳,去聆听回荡在幽谷竹影间的智者低语,去解读书写在商海沉浮中的制胜法则。今晚主持人由张琪铄、陈双明担任。共有6位读书人将为我们开启这场跨越时空的智识盛宴。接下来,就让我们正式进入第368期读书会的分享环节。

一.《丰田汽车精益模式的实践》

第一位分享者张德雄给我们分享《丰田汽车精益模式的实践》

张德雄:丰田怎么决定先解决哪个问题?他们主要看三点:重要性、紧急性和趋势。安全永远是排第一的! 然后,看问题对客户的影响大不大(比如断货、延迟、质量差),这些比单纯的成本问题更优先。就是要用数据和事实(看安全、看客户、看趋势),科学地排优先级,集中火力解决真正要命、影响客户的大问题,并且让新手有路可循、从易到难地练好这套本事。别光说不练,拿图表和数据出来说话。我们的企业要从中学习把安全和客户体验放在绝对优先位置,养成用数据说话的习惯。系统化评估“轻重缓急”,让问题排序有章可循、透明公正。

候文松讲到:与吴总经讨论决定全面更换现有用针,虽然会产生一定成本,但基于实际生产效果未达预期,从长远考量,更换是必要的。此举旨在确保产品质量符合标准,维护公司品牌信誉与客户利益。通过前期充分的问题分析与利弊权衡,团队认为质量优先的投入将换来客户满意度提升,最终形成良性循环。这一决策体现了企业对品质的严格把控和以客户为中心的经营理念。

周祖柱认为:“解决问题容易,找准真问题最难”我们团队常陷入一个误区:当问题出现时,大家容易盯着表面现象下结论,然后一窝蜂去解决这个“假问题”。结果钱花了、力出了,问题却还在——因为没打中真正的要害。我们要不凭感觉指认问题,用趋势图+影响数据证明。从表象挖到本质, 解决一个点后,持续追踪整体结果。

陈双明认同分享者周祖柱,他补充了问题分级方法(区分大/小问题、评估严重性),强调这是前期课程的核心知识点。最后会议总结:有效的问题定义是后续根因分析的基础,下一章节将聚焦"如何通过结构化方法溯源问题成因"。整体凸显了数据驱动、可视化呈现和优先级管理在问题解决中的关键作用。

二.《方山子传》

第二位分享者封煦为大家带来《方山子传》

封煦认为:苏轼在《方山子传》中借隐士方山子之形,写自我精神之影。一句"余谪居于黄,过岐亭,适见焉",看似平淡的相遇,实则是两个桀骜灵魂在历史褶皱里的隔空击掌。方山子眉间犹存的"精悍之色",恰似苏轼"老夫聊发少年狂"的镜像——前者主动弃功名如敝履,后者被迫处江湖之远,却共同持守着士人的精神傲骨。他们以不同路径抵达同一种生命境界:在主流价值体系之外,自成天地。这种超越时代困境的洒脱,不仅是对抗命运的方式,更是对生命主体性的终极确认。当世界拒绝给予位置时,自己定义自己的价值,或许才是最高的自由。

秦文林分享:方山子多次放弃仕途是一种不负责任的行为,尤其考虑到他出身官宦世家,本可轻易入仕。你认为这种选择近乎“自暴自弃”,既未承担家族延续的责任,也可能连累家人。尽管当时社会强调“夫为妻纲”,但质疑这种看似洒脱的选择背后,实则是逃避现实义务的“疯癫”。

唐巧丽的解读将方山子的隐居行为归因于某种心理或生活变故——认为他可能曾是享受富贵的官员,后因突发打击(如抑郁或精神刺激)而走向另一个极端,选择清贫隐居,甚至让家人一同承受困苦。你质疑这种“自我放逐”是否真属清醒选择,或只是精神脆弱下的极端反应,并暗示其波及家人的代价可能过于沉重。

腾俊认为:生活难免有起伏,但心态决定状态。与其像方山子那样因挫折就彻底遁世,不如学会调节情绪、积极面对。遇到困难时,不必过度纠结或走向极端,适当看开些,给自己缓冲的空间。保持乐观豁达,才能更好地承担对家人、对自己的责任,在现实中找到平衡与出路。

三.《满江红》

第三位分享者凌毛冰为大家带来《满江红》

凌毛冰认为:岳飞这首创作于绍兴四年(1134)的《满江红》,以文法入词,开创性地将散文的叙事逻辑融入词体创作。全词以"想当年"追忆往昔壮志,用"到而今"转承现实困境,再以"何日"展望未来,最终以"待归来"收束全篇,形成严密的时空叙事结构。这种线性递进的表达方式,使词作兼具历史的厚重感与现实的紧迫性。这首驻扎鄂州时创作的词作,既是对襄阳大捷的胜利凯歌,更是对未竟理想的深沉咏叹。在散文式结构的铺陈中,我们看到的不仅是一位将领的军事韬略,更是一位民族英雄将个人命运与国家存亡紧密相连的赤子之心。这种以文法革新词体的创作实践,为宋代词坛注入了刚健雄浑的新气象。

张德雄:岳飞两首《满江红》集中体现了其炽热的爱国情怀。前一首《登黄鹤楼有感》通过今昔对比,抒发对中原沦陷的痛惜之情;后一首则直抒胸臆,表达收复河山的壮志雄心。两首词作形成完整的情感脉络:从目睹山河破碎的悲愤,到立志报国的豪情,再到壮志难酬的慨叹。这种由景生情、由情言志的创作手法,将个人命运与国家存亡紧密结合,展现了岳飞"精忠报国"的精神内核。其词作之所以感人至深,正在于字字血泪、句句赤诚。

周祖柱认为:宋朝武将的悲剧命运令人扼腕。北宋有西北董家军,南宋有岳飞、韩世忠等名将,但都难逃郁郁而终的结局。岳飞《满江红》中的悲愤,正是这种"报国无门"的真实写照——明明有收复河山的壮志与能力,却被以赵构、秦桧为首的软弱统治集团处处掣肘。宋朝"重文轻武"的国策和"战胜求和"的荒唐逻辑,让多少热血将领空有一身本领却无处施展。岳飞的词作之所以震撼人心,正是因为它道出了那个时代所有爱国武将的共同悲鸣:不是败于敌手,而是困于朝堂。这种"有力使不出"的憋屈,成为两宋武将挥之不去的宿命。

张琪铄:岳飞北伐的悲剧背后暗藏宋代特殊的政治困局。当岳家军直捣黄龙、即将收复汴京时,宋高宗赵构连发十二道金牌急召其回师。表面看是秦桧等奸臣进谗所致,实则暴露出更深层的统治焦虑——若迎回被俘的徽、钦二帝,赵构的皇位合法性将受挑战。岳飞作为纯粹军人,精于战场谋略却疏于朝堂政治,其"直捣黄龙"的军事正确恰与统治者的政治算计形成致命冲突。这段历史启示我们:在专制体系下,武将的军事成功往往需要与政治智慧相匹配。岳飞的遭遇,既是个人悲剧,更是宋代"崇文抑武"体制结构性矛盾的必然结果。

四.《夜宿山寺》

第四位分享者王玉慈带来的《夜宿山寺》

王玉慈分享:《夜宿山寺》中,李白以"危楼高百尺,手可摘星辰"的夸张笔法,勾勒出山寺凌云之势。后两句"不敢高声语,恐惊天上人"更将浪漫想象推向极致——诗人站在现实与仙境的交界处,以孩童般的敬畏之心仰望苍穹。此诗展现了盛唐文人特有的精神气象:既有人间烟火的真切(山寺夜宿),又有超越凡尘的飘逸(天人对话)。在李白笔下,一座普通山寺化作连接天地的神奇阶梯,这种化平凡为瑰丽的创造力,正是其"诗仙"魅力的核心。当我们读至"恐惊天上人"时,仿佛看见诗人正以诗歌为翼,完成一场精神的翱翔。

张琪铄讲到:经典文本的注解繁复,既因后人多元解读,也因作者生平赋予的深刻内涵。以李白为例,其诗作的磅礴与不羁并非凭空而来,而是源于传奇经历与时代困境的交织——电影《长安三万里》便展现了这种创作背景。所谓“过分解读”往往针对缺乏生命体验的文本,但李白的诗恰是血性与胆识的结晶。历史上如岳飞等人物,其“不怕死”实为有未竟之志的“向死而生”,真正的无畏源于精神寄托,而非空洞的勇敢。解读经典需结合生命厚度,方知文字背后的重量。

五.《白雪歌送武判官归京》

第五位分享者周祖柱为大家带来《白雪歌送武判官归京》

周祖柱认为:《白雪歌送武判官归京》以边塞奇雪为背景,将送别之情融入壮丽雪景。全诗四写“雪”字,分别勾勒别前、饯别、临别、别后的不同画面:北风卷雪的凛冽、千树梨花的绚烂、军营帐幕的苦寒、瀚海冰云的苍茫,既展现天山奇寒,又暗含离愁凝重。岑参以夸张比喻(如“春风梨花开”)和典型细节(角弓难控、铁衣冷硬),在豪迈中渗透悲凉,形成雄奇瑰丽的边塞诗风,堪称“雪中送别”的绝唱。

候文松:开篇"胡天八月即飞雪"便以反常时序展现边塞奇观,奠定全诗壮阔基调。诗中"忽如一夜春风来,千树万树梨花开"的奇幻比喻,将苦寒转化为浪漫,而"散入珠帘湿罗幕"至"都护铁衣冷难着"的细节描写,又让戍边艰辛跃然纸上。最动人处在于将漫天风雪与送别场景交融——"山回路转不见君,雪上空留马行痕",以茫茫雪野上的蹄印写尽无言离愁,使自然奇景与人文情感浑然一体,堪称边塞送别诗的巅峰之作。

唐巧丽:岑参的《白雪歌送武判官归京》以西域八月飞雪的奇景开篇("胡天八月即飞雪"),通过"千树万树梨花开"的浪漫比喻,将边塞苦寒转化为壮丽画卷。诗中既描写戍边将士"狐裘不暖锦衾薄"的艰苦,更在"山回路转不见君,雪上空留马行痕"的送别场景中,将漫天风雪与深沉离愁交融,展现边塞军人铁血背后的思乡柔情,堪称唐代边塞诗典范。

六.《古从军行》

第六位分享者封煦为大家带来《古从军行》

封煦认为:《古从军行》借汉讽唐,以乐府旧题暗刺玄宗穷兵黩武。诗中“白日登山望烽火,黄昏饮马傍交河”等句,以征戍之苦揭露帝王开边之祸:刁斗悲声、野云夜哭、胡雁哀鸣等意象,层层渲染战争的惨烈与荒诞,最终落笔“年年战骨埋荒外,空见蒲桃入汉家”,以血泪代价与西域贡物(葡萄)的对比,尖锐批判统治者“视民如草芥”的贪婪。全诗悲怆沉痛,非战思想贯穿始终,堪称盛唐反战诗的典范。

张德雄认为:李颀《古从军行》以沉郁笔调揭露战争的残酷本质。诗中“野云万里无城郭,雨雪纷纷连大漠”等句,用荒寒意象堆砌出边塞的绝境,而“胡雁哀鸣夜夜飞,胡儿眼泪双双落”更将悲悯延伸至敌我双方,凸显战争对普通人的无差别吞噬。末句“年年战骨埋荒外,空见蒲桃入汉家”以触目惊心的对比,直指帝王开边政策的虚伪——百姓用生命换来的不过是统治者的奢侈享乐。全诗在苍凉中迸发愤懑,既痛陈士兵“奋死一战”的无奈,更完成对穷兵黩武的深刻控诉。

秦文林认为:《古从军行》的艺术魅力令人惊叹——其韵律如刀刻斧凿,“白日/黄昏”“野云/雨雪”等句不仅工整押韵,更以口语化的凝练道尽边塞苍凉。诗人以“战骨换葡萄”的尖锐对比,完成对开边战争的控诉,这种批判源自对个体生命的悲悯,是盛唐少见的清醒之声。今人或许会以“历史局限性”为帝王开脱,但诗中永恒的人道主义光辉恰恰超越了时代:当战争被美化为拓土功绩时,李颀提醒我们,每一寸土地都浸透着普通人的血泪。这首诗值得重拾,不仅因它的艺术成就,更因它对权力与生命的深刻诘问。

赖振天:最震撼之处,正在于用"年年战骨埋荒外,空见蒲桃入汉家"这句诗,撕开了帝王开疆拓土的残酷真相——无数士兵埋骨边疆,换来的不过是供贵族享乐的葡萄。这种"人命换物产"的荒谬对比,尖锐讽刺了统治者"用百姓血肉装点盛世"的虚伪。全诗以"白日登山望烽火"的艰辛、"胡雁哀鸣夜夜飞"的凄怆层层铺垫,最终在"战骨与葡萄"的意象碰撞中爆发控诉力量,至今读来仍觉振聋发聩。

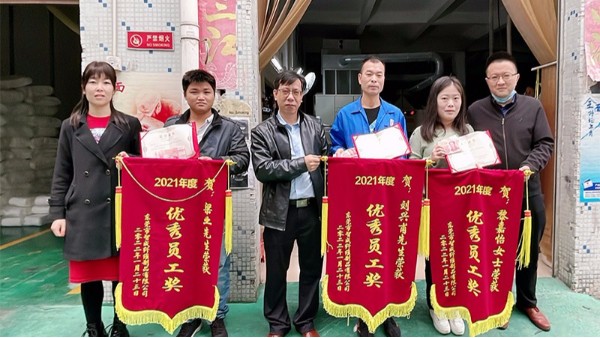

今天的共读时光,因每一位书友的真诚分享而格外动人。读书的魅力就在于,它不仅能开阔我们的视野,更能连接彼此的心灵。

阅读是孤独中的陪伴,是迷茫时的指南针。愿我们永远保持好奇,在书里遇见更大的世界,也遇见更好的自己。我们下期再见!❤️